Exposition : Le don de Berthe - Conférences

Une tombe, des chanoines et un dessin. Visite guidée de l'exposition

par Grégoire Oguey, directeur des Archives de la Ville de Neuchâtel

Jeudi 5 juin 2025

12h15

Galeries de l’Histoire, Archives de la Ville, Av. DuPeyrou, 7, Neuchâtel

L'exposition continue jusqu'au 15 juin. Il est encore temps de se plonger dans l'histoire. Apportez-nous vos archives !

le site internet sera pérenisé !

Heures d’ouverture:

Mercredi et jeudi : 9h00-12h00 et 13h30-17h00

Samedi et dimanche : 14h00-17h00

Galeries de l’Histoire, Archives de la Ville, Av. DuPeyrou, 7, Neuchâtel

Eliana Magnani, historienne, dirige le Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris (LAMOP). Spécialiste de l’anthropologie sociale des transferts au Moyen Âge, elle interroge ses objets d’étude de manière interdisciplinaire. Auteure de nombreux travaux, elle a consacré une partie de ses recherches à la signification sociale du don au Moyen Âge.

Daniel Russo, professeur émérite d’histoire de l’art médiéval à l’Université de Bourgogne est spécialiste d’iconographie médiévale, en particulier du monde clunisien, et du culte de la Vierge dans l’Occident médiéval.

Donations pour le salut de l'âme

Eliana Magnani et Daniel Russo donneront une conférence à double voix sur les donations pro anima. A partir du XIe siècle, une véritable économie du don se développe. Les élites sont incitées à donner de l’argent aux églises en échange d’un allègement de leurs peines dans l’au-delà. Les conférenciers aborderont cette thématique à la fois par les actes de donation et par les scènes de donations conservées.

Laurence Terrier Aliferis est professeure titulaire d’histoire de l’art médiéval et de muséologie à l’Université de Neuchâtel depuis août 2024, après y avoir été professeure assistante. Entre 2018 et 2024, elle a dirigé un projet soutenu par le Fonds National Suisse de la recherche scientifique (FNS-Prima) portant la statue monumentale des portails édifiés entre 1140 et 1300. Ses recherches, inscrites dans une perspective interdisciplinaire, portent principalement sur la transmission du patrimoine antique durant le Moyen Âge, sur les carnets de modèles et les mobilités artistiques, sur la sculpture des XIIe et XIIIe siècles, ainsi que sur la théologie et l’iconographie médiévales.

La commande de Berthe. Edifier et orner un portail au XIIe siècle

Au cours du XIIe siècle, le portail monumental des édifices religieux s’affirme comme un support majeur de communication visuelle et mémorielle. Prenant appui sur l’exemple du portail sud de la collégiale de Neuchâtel, cette conférence analysera la commande initiée par Berthe dans le contexte de l’expansion du portail sculpté en Europe occidentale. À travers l’étude des choix iconographiques, des inscriptions versifiées et des partis stylistiques adoptés, elle montrera comment l’édification du portail relève d’un projet concerté et stratégique.

Passionnante conférence de Laurence Terrier Aliferis, ici introduite par Thalia Brero

La Vierge Marie, victime collatérale? Compte-rendu de la soirée du 24 avril

Que s’est-il passé en 1672 ? Nos conclusions dans l’état de la recherche :

La décision, en 1672, d’effacer le tympan de la Collégiale est une mesure de police urbaine censée contribuer à calmer les esprits et à éviter une insurrection populaire. Il ne s’agit pas d’une intention préméditée. Par conséquent il serait vain de vouloir chercher des coupables. On peut tout au plus établir des responsabilités. Girard, Ostervald, Ervoil, Montmollin, d’Affry, Stavay-Molondin, on a passé en revue les principaux acteurs de cette mauvaise farce. Cette liste n’est pas exhaustive et l’implication d’autres personnages mériterait aussi d’être prise en compte. Au final, tous sont en partie responsables, mais aucun n’est coupable.

Les causes véritables de cet attentat au patrimoine historique neuchâtelois sont à notre avis d’ordre structurel. On peut en distinguer deux. Il y a tout d’abord le rapport de force constant entre le prince et les bourgeois de Neuchâtel, qui dure au moins depuis le 15e siècle et qui se poursuivra jusqu’à la fin de l’ancien régime. Au 17e siècle, les souverains s’efforcent d’asseoir leur pouvoir en s’inspirant du modèle absolutiste français. A l’inverse, la Ville de Neuchâtel, forte de ses franchises, veille jalousement à préserver ses libertés et ses privilèges. L’affaire du commerce du sel n’est qu’un exemple parmi d’autres de cet affrontement entre pouvoirs concurrents.

La deuxième cause profonde, c’est le système de gouvernance à distance alors en vigueur à Neuchâtel, qui découle du fait que les princes résident à l’étranger. Le pouvoir monarchique favorise en général la promotion des intérêts privés, personnels ou familiaux à travers les intrigues courtisanes, les flatteries, les cabales. Mais lorsque ce pouvoir monarchique s’exerce de surcroît à distance, alors ces désordres sont encore amplifiés.

Il n’est pas étonnant, dans ce contexte malsain, que certains n’aient pas hésité à instrumentaliser des questions confessionnelles pour attiser des conflits d’ordre politique et économique. En l’occurrence, la Vierge Marie peut être considérée comme une victime collatérale de la guerre commerciale pour le contrôle du sel à Neuchâtel.

La mise en série des faits selon une chronologie fine montre la complexité des événements de cette fin du 17e siècle. Les persécutions des Huguenots, les guerres de Louis XIV qui tente de séparer les Suisses catholiques et protestants, les manigances liées aux successions, tout cela influence la pensée des Neuchâtelois. Les mentalités changent. Mais nous garderons, qu’en 1672, les pasteurs et notamment le pasteur Girard, doyen de la Classe, est respecté par ses pairs, par les autorités de la Ville et de l’Etat et par les princes.

En étudiant les discours du pasteur David Girard, on découvre une personnalité exigeante et peut-être rigide, mais profondément attachée à sa mission évangélique. Les deux pasteurs critiquent parfois ouvertement les riches bourgeois et les nobles lorsque ceux-ci font preuve d’orgueil et de mépris des petits. Il arrive au pasteur Jean-Rodolphe Ostervald de pointer les gens du doigt. Girard peut s’emporter et crier « à gorge déployée ». Il est sévère envers les gouvernants, que leur position privilégiée devrait porter à la louange et à l’humilité. Dans l’affaire du sel, on voit les pasteurs prendre la défense des bourgeois dans leur combat pour les franchises, au détriment du gouverneur.

Nous n’avons jusqu’ici trouvé aucune note pastorale liée à la destruction des images. Le thème ne semble pas abordé dans les sermons du pasteur Girard. Celui-ci s’intéresse plutôt à la qualité des pensées, des paroles et des actes de ses ouailles, dans la droite ligne des apôtres et de l’Evangile, comme le soulignent les rapports de ses pairs. La mention d’actes d’idolâtrie de la part de catholiques ne semble pas présente en 1671. En 1672, l’iconoclasme ne semble pas sortir de la pensée des pasteurs. S’ils se sont résolus à cacher ces images, les raisons semblent plutôt à chercher dans un désir de rétablir la paix sociale.

Les sculptures du tympan de la Collégiale n’ont donc pas fait l’objet d’un iconoclasme, comme le suggérait l’historiographie, mais d’une mesure administrative. Le respect des autorités pour le prince catholique suggère que ces pierres n’ont pas été détruites en mai 1672. Reste qu’elles ont disparu, tel est l’état de la recherche.

Historien de formation, Lionel Bartolini a occupé de 2001 à 2004 le poste d’assistant de recherche FNS puis celui d’assistant en histoire médiévale et de la Renaissance à l’Institut d’histoire de Neuchâtel. Engagé en 2004 comme archiviste cantonal adjoint aux Archives de l’État de Neuchâtel, il est nommé archiviste de l’État de Neuchâtel en 2008. Il assume par ailleurs une charge d’enseignement en archivistique et sauvegarde du patrimoine documentaire à l’Université de Neuchâtel.

Historienne indépendante, formée à l’université de Neuchâtel, Lucienne Girardier Serex s’intéresse particulièrement à la littérature médiévale, période sur laquelle, elle rédige des articles scientifiques. Elle est actuellement co-commissaire de l’exposition sur le portail médiéval de la Collégiale de Neuchâtel : Le don de Berthe. Photo : Rromir Imami

La Vierge Marie, victime collatérale? Présentation de l'enquête menée sur la disparition, en 1672, de la scène de donation qui ornait le portail médiéval de la Collégiale

Que s’est-il passé en 1672 ?

Le 20 avril 1672, le Conseil de Ville décide de faire effacer toutes les images dans la Collégiale. Principale cible de cette mesure, le relief du tympan de l’église est dégradé le 28 mai suivant. Les représentations de la Vierge, de Berthe et d’Ulrich ainsi que l’inscription latine sont « effacées ». Quelques années plus tard, le passage est rehaussé jusqu’au niveau de l’arc qui surmontait le tympan, dont les derniers vestiges disparaissent alors. Que s’est-il passé en 1672 pour que les autorités communales s’en prennent ainsi aux parties hautes du portail, qui avaient pourtant échappé au zèle iconoclaste des réformateurs un siècle et demi plus tôt ?

Dès 1655, des persécutions, parfois massives prennent pour cible les Réformés. Dans nos régions, les églises « de la Religion » prient et jeûnent régulièrement pour ces églises martyrisées. En 1671, le roi de France Louis XIV adopte une série de mesures discriminatoires de plus en plus sévères. La principauté de Neuchâtel, passée à la Réforme, appartient alors au duc d’Orléans-Longueville, un prince français de confession catholique. La rumeur se répand qu’il veut créer des couvents et imposer la foi catholique à ses sujets. Plusieurs incidents surviennent à proximité de la Collégiale. Un grand feu est allumé sur le parvis lors des Brandons (fête catholique) ; un coup de pistolet retentit un dimanche soir pendant le culte ; enfin, le dimanche 14 février 1672, trois croix imprimées sont accrochées aux tilleuls devant l’église. Les autorités communales font brûler celles-ci sur-le-champ, provoquant le courroux des catholiques.

Les soupçons se portent sur Ignace Ervoil, l’envoyé du prince. Celui-ci est par ailleurs associé au chancelier Georges de Montmollin dans un projet de monopole princier sur le commerce du sel (régale) portant atteinte aux franchises de la ville. Un climat insurrectionnel s’installe, qui culmine avec la tenue de l’assemblée générale des bourgeois. Sous la pression populaire, le gouverneur François-Pierre d’Affry reconfirme le droit des bourgeois à faire commerce du sel. C’est dans ce contexte tendu que, dans un souci d’apaisement, les autorités communales décident d’ôter de l’espace public un monument susceptible, par la présence de la Vierge, d’attiser les tensions confessionnelles. L’historiographie a pointé du doigt les pasteurs de la ville, notamment le pasteur David Girard, dont les violentes diatribes en chaire choquaient certains bourgeois. Une chronologie fine permet de révéler que le pasteur Girard était au contraire très apprécié en 1672. Il était le doyen de la Vénérable Classe des Pasteurs et c’est lui qui inaugura le temple du bas en 1696. Georges de Montmollin rapporte qu’au moment de l’affaire des croix, les « sages du Consistoire » s’étaient montrés modérés. D’autres pistes, à caractère politique sont possibles et seront partagées par Lionel Bartolini lors de cette conférence « en cours de recherche ».

Professeur émérite de langue et littérature allemandes à l’Université de Neuchâtel, Anton Näf a réalisé, avec un groupe d’historiens dirigé par Jean-Daniel Morerod, la traduction française des chansons de Rodolphe de Neuchâtel. Ses recherches récentes sont en rapport avec l’abbaye de Saint-Gall. D’une part, elles portent, dans une perspective comparative, sur les plus anciennes traductions de la littérature latine dans les langues vernaculaires et, d’autre part, sur la figure marquante de Notker III Teutonicus. Après avoir consacré sa thèse aux traductions pionnières de ce moine érudit, il s’occupe maintenant de l’analyse et de la traduction de ses écrits latins qui n’ont guère été étudiés jusqu’à présent.

Me voilà dans de beaux draps! Les chansons d'amour de Rodolphe de Neuchâtel En collaboration avec la classe 1CG2 de François Friche, du Lycée Jean-Piaget, dans le cadre de la semaine de la Langue française et de la francophonie (www.slff.ch)

Une magnifique soirée grâce à Anton Näf qui a su avec beaucoup d’humour raconter les déboires amoureux de Rodolphe, mais aussi présenter le splendide Codex Manesse et les subtilités de la poésie médiévale. Bravo à la Classe du Lycée Jean-Piaget, emmenée par François Friche et entraînée au slam par Nicolas Rovere dans le cadre de la Semaine de la Francophonie. Ils ont lu leurs propres poèmes avec beaucoup de sensibilité et de maîtrise.

Les étapes de l’amour selon le Codex Manesse :

Le comte Rodolphe de Neuchâtel (†1196) est le fils aîné d’Ulrich et de Berthe, fondateurs de la Collégiale de Neuchâtel. Anton Näf a détaillé avec beaucoup d’humour le fameux Codex Manesse, élaboré au début du XIVe siècle à Zurich dans lequel neuf chansons d’amour de Rodolphe nous sont parvenues, pour la plupart des adaptations en allemand médiéval de poèmes de troubadours provençaux. Les chansons de Rodolphe sont transmises sans mélodie. Mais puisque plusieurs d’entre elles sont des imitations créatrices de « tubes » occitans des années 1180, nous connaissons indirectement aussi leur mélodie. Une vidéo d’une mise en scène d’Alexandre Traube en collaboration avec le rappeur Dayva offre une interprétation jubilatoire.

A cheval sur la frontière linguistique, le comte Rodolphe, sans doute bilingue, est le premier passeur de thèmes, motifs et formes de strophes de la poésie courtoise romane vers les régions germanophones. De surcroît, il n’est pas seulement le premier poète neuchâtelois, mais également le premier poète «suisse », ceci un siècle avant la naissance de la Confédération.

A l’issue de la conférence, des élèves du Lycée Jean-Piaget (classe 1CG2 de François Friche) ont partagés leurs propres poèmes d’amour, composés à l’occasion d’un atelier slam, dirigé par Nicolas Rovere.

Docteur en histoire, religions et systèmes de pensée (École pratique des hautes études, Paris) et en théologie (Université catholique de Louvain), Pierre de Salis est chargé de la formation pastorale et diaconale à l’Office protestant de la formation (Neuchâtel). Sa thèse de doctorat est consacrée à l’analyse des lettres de Paul de Tarse dans le contexte des pratiques épistolaires antiques. L’analyse de l’épisode de l’écharde dans la chair en occupe la place centrale. Photo : Pierre Bodmer.

Un petit diable bien mystérieux. Conférence au sujet du petit diable du portail de Berthe

Pierre de Salis, captivant son auditoire dans une salle du Conseil Général pleine à craquer. Si la seconde épître aux Corinthiens ne semble plus avoir de secrets pour lui, le mystère plane encore sur le petit diable caché dans le portail la Collégiale tout comme sur l’intrigante nature de l’aiguillon planté dans la chair de l’apôtre Paul.

Pourquoi le portail roman de la Collégiale met-il en scène l’apôtre Paul et le diable ? Cette combinaison renvoie à un épisode célèbre de la vie de l’apôtre, relaté dans sa 2e lettre aux Corinthiens (12,1-10). Il est question d’une expérience mystique au paradis et d’une « écharde dans la chair », cause de bien des tourments. C’est là une des très grandes originalités du portail de mettre cet épisode en scène. Mais bien des inconnues demeurent. Cette configuration est rarement représentée et l’analyse du texte biblique soulève beaucoup de questions. Quelle était la nature de la souffrance ? A quelles épreuves l’apôtre était-il confronté ? Que peut-on savoir de l’interprétation de ces textes au XIIe siècle ? Quel message les commanditaires de la construction de la Collégiale ont-ils voulu laisser à la postérité en convoquant précisément ici Paul et le diable ? Il s’agira d’ouvrir à nouveau le dossier, à l’aide des ressources de la théologie au service de l’enquête historique.

Historienne indépendante, formée à l’université de Neuchâtel, Lucienne Girardier Serex s’intéresse particulièrement à la littérature médiévale, période sur laquelle, elle rédige des articles scientifiques. Elle est actuellement co-commissaire de l’exposition sur le portail médiéval de la Collégiale de Neuchâtel : Le don de Berthe. Également autrice, elle a publié plusieurs romans et recueils dans des éditions reconnues. Elle a fondé le Mouvement littéraire Les Lundis des Mots à Neuchâtel et participé au jury du prix Bachelin. Photo : Rromir Imami

Mais où est Berthe? Visite guidée de l'exposition.

Découvertes et anecdotes

Les archives privées permettent de jolies découvertes qui ouvrent sur la vie ordinaire des Neuchâtelois du XVIIe siècle, comme ici le carnet de note du pasteur Boyve de Cornaux qui décrit la comète de 1664 et la venue des princes en 1668. On apprend que ces derniers jettent de l’argent par les fenêtres du château à destination du peuple et font remplir les fontaines de vin.

A la fin de la vidéo, vous trouverez le poste interactif qui vous permet d’écouter, lue par des comédiens, la correspondance que George de Montmollin entretient avec des conseillers du prince au sujets de événements de 1662 : à ne pas manquer lors de votre prochaine visite !

Evénements confirmés par les mémoires d’Abram Chaillet qui décrit la bruyante affaire des croix, brûlées sur la place de la Collégiale par l’écorcheur…

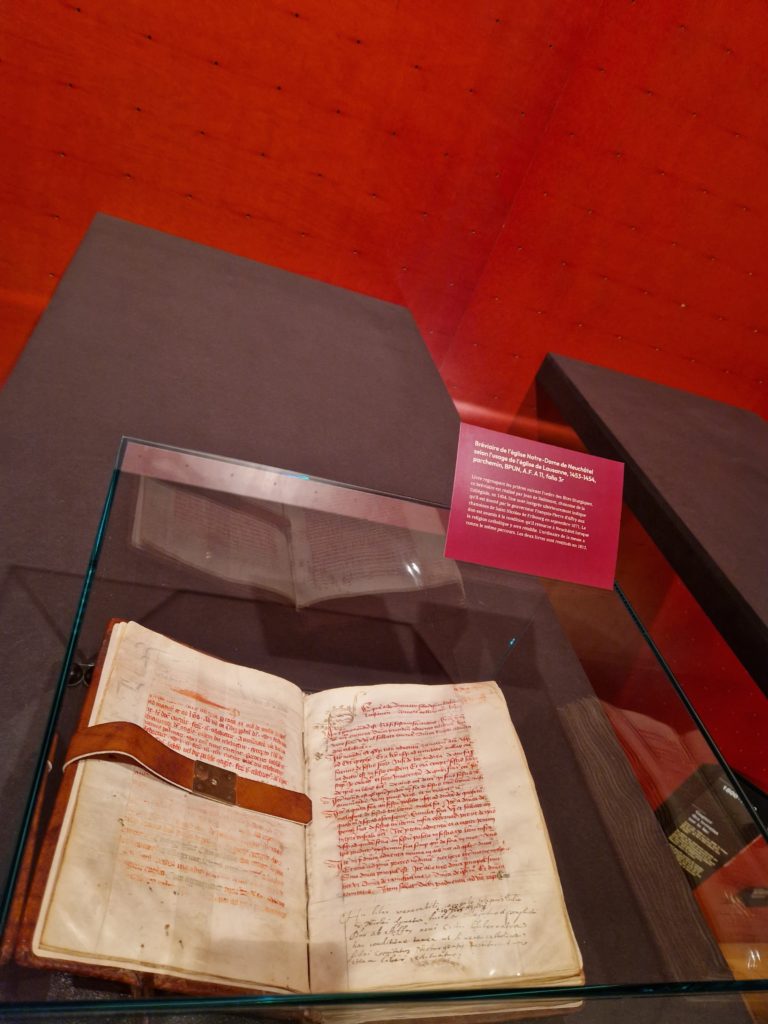

Une note de Pierre d’Affry dans un bréviaire permet de concrétiser les rumeurs de re-catholisation de Neuchâtel, prévue par le prince. Ces livres sacrés avaient été déplacés à la Collégiale Saint-Nicolas de Fribourg munis d’une mention indiquant que ces documents devaient revenir à Neuchâtel lorsque la principauté serait redevenue catholique…

La figure de Berthe de Neuchâtel, telle qu’elle était représentée, jusqu’en 1672, au portail de la Collégiale, la désignait clairement comme donatrice. De nombreux commentateurs y ont vu un portrait de la reine Berthe, seule figure assez puissante pour s’afficher ainsi. Le chanoine Dubois, qui décrit la scène et son inscription vers 1500, pense tout de même qu’il s’agit de la seigneuresse de Neuchâtel qui aurait puisé dans sa propre cassette. Epouse d’Ulrich de Neuchâtel, elle est bien, avec lui, fondatrice de la Collégiale. Mais ses origines sont obscures.

Les circonstances de la disparition de la scène de donation restent elles aussi inconnues. Mais où est Berthe ?

Les découvertes de l’équipe scientifique, si elles ne tranchent pas ces questions, apportent de nouvelles pistes.

La mise en place de l’exposition a permis à Lucienne Girardier Serex de recenser un certain nombre d’anecdotes étonnantes ou amusantes qui agrémenteront la visite.

Né à La Chaux-de-Fonds en 1967, Alain Corbellari est professeur de littérature française médiévale aux universités de Neuchâtel et de Lausanne. Spécialiste en particulier de la réception du Moyen Âge dans la culture moderne, il a coordonné l’édition des volumes dédiés au Moyen Âge dans les nouvelles Oeuvres complètes de Charles-Albert Cinggria et vient de sortir chez Alphil un livre sur La Suisse romande au miroir de la littérature médiévale, dans lequel il revisite les oeuvres et les mythes qui lient notre coin de pays à la culture médiévale.

Né à La Chaux-de-Fonds en 1967, Alain Corbellari est professeur de littérature française médiévale aux universités de Neuchâtel et de Lausanne. Spécialiste en particulier de la réception du Moyen Âge dans la culture moderne, il a coordonné l’édition des volumes dédiés au Moyen Âge dans les nouvelles Oeuvres complètes de Charles-Albert Cinggria et vient de sortir chez Alphil un livre sur La Suisse romande au miroir de la littérature médiévale, dans lequel il revisite les oeuvres et les mythes qui lient notre coin de pays à la culture médiévale.

De Payerne au Saint Empire en passant par Colombier: la reine Berthe de Bourgogne

La conférence a eu lieu Jeudi 24 octobre 2024. Pour aller plus loin, voici la Bibliographie proposée par Alain Corbellari. Sans oublier le nouveau livre de l’auteur: la Suisse romande au miroir de la littérature médiévale, aux éditions Alphil.

- Bridel, Philippe-Sirice (dit le Doyen Bridel), « Antiquités ecclésiastique de l’Helvétie occidentale », Étrennes helvétiennes, 1795.

- Cingria, Charles-Albert, La Reine Berthe, Genève éditions des Trois Collines, 1948 ; réédition critique dans : Charles-Albert Cingria, Œuvres complètes, publiées sous la direction d’Alain Corbellari, Maryke de Courten, Marie-Thérèse Lathion, Daniel Maggetti et Thierry Raboud, Lausanne : L’Âge d’Homme, t. 4, « Essais II », 2016, p. 461-641.

- Demotz, François, L’an 888. Le Royaume de Bourgogne. Une puissance européenne au bord du Léman, Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, « le Savoir suisse », 2012.

- Kaenel, Philippe, « Écrire l’histoire : La reine Berthe », Cahiers de l’Alliance culturelle romande, 29, novembre 1983, p. 98-101.

- Morerod, Jean-Daniel, « La Duchesse Réginlinde [† 958] et l’abbaye de Payerne, une hypothèse », à paraître.

- Muret, Ernest, « La Légende de la Reine Berthe », Archives suisses des traditions populaires, t. 1, 4, Zurich, 1897, p. 284-317.

- Rumpf, Marianne, « The Legends of Bertha in Switzerland », Journal of The Folklore Institute, XIV, 1-2, 1977, p. 181-195.

Christian de Reynier est archéologue du bâti à l’office cantonal du patrimoine bâti et immatériel. Il a conduit les fouilles et connaît la Collégiale comme personne. Ci-contre, un petit aperçu par vidéo. La conférence a réuni un joli groupe de passionnés qui n’ont pas regretté d’être venus.